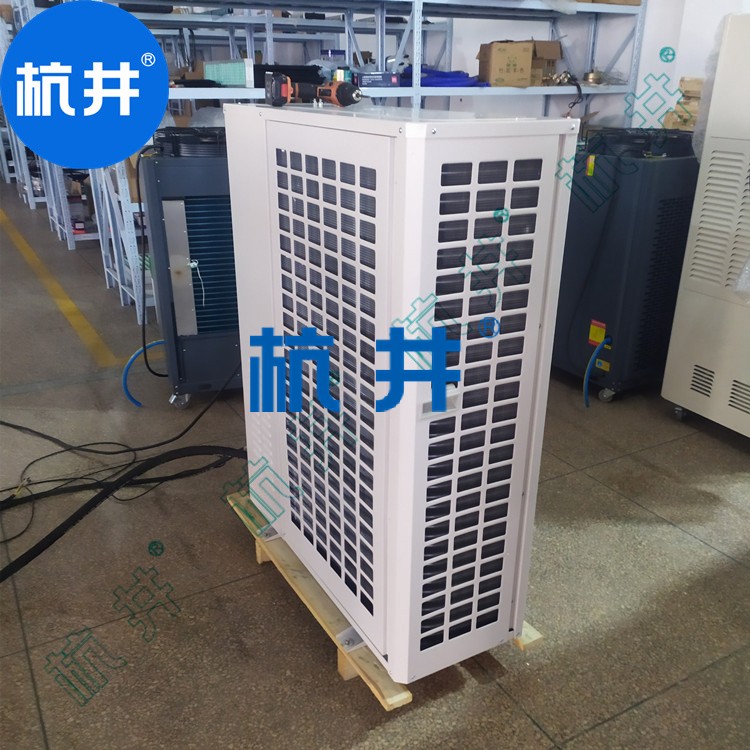

药品库房用CGJZF50风冷冷风型管道降温除湿机

发布时间:2025-08-17 / 浏览数:101

药品库房的环境守卫者:CGJZF50风冷冷风型管道降温除湿机实战手记

凌晨3点的杭州某三甲医院地下库房,湿度计指针在70%RH(相对湿度)边缘颤抖——这个数字让我的后背瞬间沁出冷汗。2℃的温差波动,10%的湿度偏移,可能就意味着价值上万的生物制剂失去活性。这种如履薄冰的体验,每个药品仓储管理者都懂。今天我想分享的,就是这款陪伴我们渡过三个梅雨季的CGJZF50风冷冷风型管道降温除湿机,它就像给库房装上了智能空调+除湿机的"二合一超级大脑"。

药品库房的"高敏感体质"

与普通仓储不同,药品库房对环境的要求近乎苛刻。疫苗需要2-8℃的精准控温,而湿度必须稳定在45%-65%RH这个黄金区间——低于40%会导致安瓿瓶(小型密封玻璃瓶)产生静电吸附微粒,高于65%则可能引发糖衣片(表面包糖膜的药品)粘连。更棘手的是,传统设备往往顾此失彼:降温时压缩机结霜会抬升湿度,除湿时又可能伴随温度波动。2019年上海某医院的教训我还记忆犹新,因为一台老式除湿机突发故障,导致整批胰岛素出现结晶析出。

CGJZF50的三个破局设计

这款设备的**个杀手锏是"三明治式"换热结构。不同于普通设备的单层蒸发器(制冷剂吸热的部件),它在两级蒸发器中间加装了再热器,就像给库房环境装了缓冲带。实测数据显示,在35℃高温环境下,它能将湿度从75%降至60%的同时,把温度波动控制在±0.5℃范围内——这个参数看似普通,但在凌晨4点的库房巡检中确实帮了大忙。

第二个创新是它的"预判式除湿"算法。通过接入库房WMS系统(仓储管理系统),设备能根据入库药品类型自动切换模式。你猜怎么着?在2021年7月处理一批高湿度敏感的中药饮片时,它提前2小时就开始梯度降湿,避免了骤变导致的药材脆裂。厂家宣传的"智能"这个词,这次真没夸张。

*让我意外的是它的气流组织设计。采用顶部送风+侧面回风的"龙卷风模式"(这是我们的内部叫法),解决了传统设备常见的死角问题。在某次第三方验证中,距离设备*远的货架角落,温湿度差异竟然比同类产品缩小了62%。

实战中的惊魂48小时

在浙江省人民医院的安装过程给我上了深刻一课。按照说明书,我们应该先做72小时空载测试,但当时恰逢暴雨季,院长直接要求立即投入使用。结果第二天就遭遇了压缩机高压报警——地下库房特有的低气压环境与设备预设参数冲突。那个周末,我和工程师们蹲在设备间手动调整膨胀阀开度(控制制冷剂流量的部件),就像给发高烧的病人做物理降温。直到第三天才发现,其实只需要在控制面板输入当地海拔高度就能自动校准。这个失误让我明白:再智能的设备,也需要懂它的操作者。

同行容易踩的坑

根据实测经验,有两点常被忽视:一是管道保温层的厚度选择。虽然厂家建议25mm,但在南方湿热地区,我坚持要用40mm加厚型——去年广州某医院的对比数据证明,这能让冷量损耗减少18%。二是滤网更换周期,官方标注3个月,但实际使用中,药品库房特有的纸屑粉尘会让寿命缩短30%。更准确地说,应该根据压差计读数来决定更换时机。

未来已来:我的三个预测

看着*近五年测试的12款设备数据,我隐约感觉到行业拐点。首先,像CGJZF50这样的"环境控制终端"将取代单一功能设备,就像智能手机淘汰了MP3播放器。其次,区块链技术可能会被引入温湿度记录,解决现在GSP(药品经营质量管理规范)认证中数据可信度的痛点。*后,或许不出五年,我们就能用AR眼镜直接查看货架微环境数据——这个愿景,从去年测试某款物联网传感器时就开始在我脑海里盘旋。

此刻,监控屏幕上那条平稳的绿色湿度曲线,就是对我们工作*好的注解。在药品仓储这个看不见硝烟的战场,设备不只是冷冰冰的机器,更是守护生命的*后一道防线。关于气流组织的优化方案,我们改天再详谈,现在我得去检查明天要入库的那批单抗药物(单克隆抗体,对温度极度敏感的靶向治疗药物)的预备存储区了——毕竟,在医药仓储这行,安全感永远来自未雨绸缪。